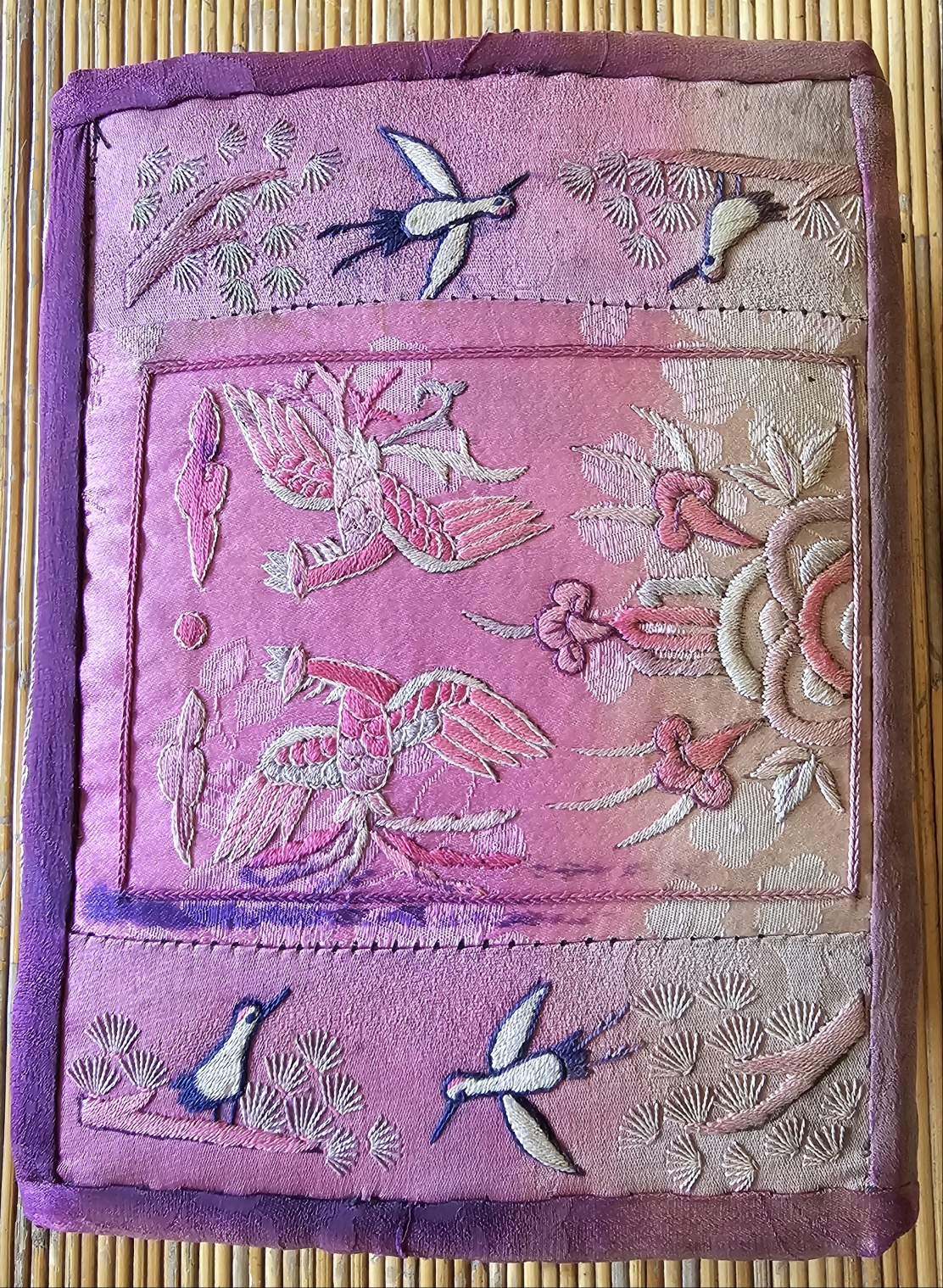

#자수 베개 #봉황 #호랑이 #학 #사슴 #나비 #불로초 #소나무 #연꽃 #국화 #자수 화문석 베개

#자수 베개

#봉황 #호랑이 #학 #사슴 #나비

#불로초 #소나무 #연꽃 #국화

#자수 화문석 베개

베개를 언제부터 사용하였는지 확실하지는 않지만, 현재 전해지고 있는 베개 유물 중에 가장 오래된 것은 6세기초 백제 무령왕릉에서 출토된 왕과 왕비의 베개이다. 통나무를 베개모양으로 만들어 겉에 주칠朱漆을 한 후 봉황문과 비천문 금박장식을 하였다. 문헌기록 중에서 가장 오래된 것은 『고려도경高麗圖經』권29로, 여기에 수놓은 베개[繡枕]라는 말이 나오는데, 청자상감운학모란문침靑磁象嵌雲鶴牡丹文枕은 장방형으로 속이 비어있는 고려시대 청자베개이다.

조선시대 『금침발기衾枕件記』의 궁중용 이불과 베개 자료 중에서 다홍색 바탕에 봉황·용·십장생·기린·오리·칠보·연꽃·모란무늬를, 유청 바탕에 쌍용·학과 복숭아 무늬 등 동물과 식물 무늬 등을 자수하여 베개를 만들었다는 기록이 있다.

경운박물관 소장품 궁중용 베갯모는 옥玉으로 조각한 수壽·복福자를 중심으로 용龍무늬를 정교하게 금사자수한 것이다. 홍색紅色 공단貢緞의 사각 형태에 복자 무늬가 있는 것은 남성용, 청색靑色 공단貢緞의 둥근 형태에 수자 무늬가 있는 것은 여성용이다. 그러나 민간에서는 남자는 원형圓形, 여자는 방형方形이라는 형태의 구분이 반드시 지켜지지는 않았다.

베개의 몸체는 대나무·나무·도자기·가죽·나전·화각·돌 등의 다양한 재료를 사용하여 만들고, 죽침竹枕·목침木枕·도자침陶瓷枕·피혁침皮革枕·나전침螺鈿枕·화각침畫角枕·석침石枕이라고 불렀다.

전통적인 베개의 형태는 긴 원통형이 가장 일반적이나 둥근형, 사각형, 반달모양 등도 있다. 형태를 만들어 속에 왕겨나 메밀껍질 등을 넣고 봉한 다음 백색 무명으로 호청을 만들어 겉을 싼다. 즉 베개는 베개몸체·베갯속·베갯잇·베갯모로 구성되었으며, 베갯모 형태는 둥근형·사각형이 있다. 베갯모는 화각·나전·자수 등으로 장식하여 만든다. 장식판에는 수복·부귀富貴·춘화春花·추실秋實 등의 장수·다산과 복을 기원하는 문자를 새기거나, 모란과 학·사군자·십장생 등을 수놓기도 하였으며, 한가지 무늬보다는 복합무늬를 많이 사용하였다.

불로침不老 枕은 장수의 의미를 담고 있는데, 사방으로 여섯 개의 구멍이 뚫려 있어서 머리가 닿는 부분에 공기가 서로 통하고 압박감이 적다. 오래 누워서 생활하는 환자나 노인에게 특히 적합하다고 한다. 구봉침九鳳枕은 한 쌍의 어미봉황과 일곱 마리의 새끼봉황을 수놓아 만드는 혼수용 베개로 다산을 상징하며 신부가 혼인하기 전에 미리 자수를 놓으며 준비한다고 한다.

퇴침退枕은 작은 궤 모양으로 만든 남성용 베개로 서랍이 달린 것도 많지만, 사방을 막아 살구씨 같은 것을 넣어서 흔들면 딸가닥 소리가 나는 것이나 접었다 폈다 할 수 있는 접이식 목침도 있다. 등나무 줄기를 엮어서 만든 등침藤枕, 판재로 짜서 복판에 풍혈을 뚫은 풍침風枕, 경상남도 통영에서 나전을 박아 만든 나전침螺鈿枕 등 퇴침은 주로 낮잠이나 잠깐 쉴 때 주로 사용하는 베개이다. 골침은 전라남도 나주지방의 특산물로 볏짚을 눌러서 직육면체를 만들고 겉을 헝겊으로 싼 것이다. 베개보다는 탄력이 있고 목침보다는 푹신하여 감촉이 좋다고 한다.